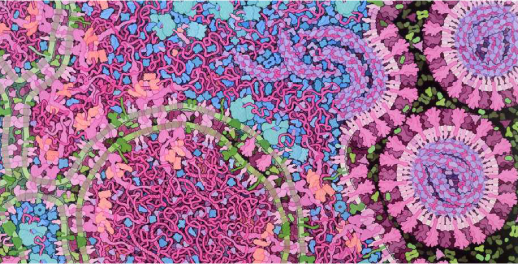

Des chercheurs et chercheuses de l'Université de Berne ont analysé un mécanisme par lequel les coronavirus manipulent les cellules humaines pour se répliquer. Ils ont montré qu'une protéine des coronavirus, qui joue un rôle central dans l'infection, possède deux fonctions indépendantes et qu’une seule de ces fonctions est présente chez plusieurs espèces de coronavirus. Ces résultats pourraient conduire au développement de médicaments antiviraux à large spectre.

Cinq années se sont écoulées depuis le début de la pandémie du coronavirus. Bien que la recherche biomédicale ait fourni des vaccins et des traitements révolutionnaires en un temps record, les coronavirus représentent toujours une menace mondiale pour la santé. Certaines personnes ne peuvent pas être vaccinées et, pour les patients et patientes à haut risque, l'infection par le virus peut encore avoir des conséquences graves, voire mortelles. Les coronavirus peuvent en effet muter rapidement et échapper à l'efficacité des vaccins ou des médicaments. En prévision d'éventuelles épidémies de coronavirus à venir, il est donc urgent de développer de nouveaux principes actifs antiviraux.

Une équipe dirigée par PD Dr. Evangelos Karousis, du Département de chimie, biochimie et pharmacie de l'Université de Berne, vient d'acquérir de nouvelles connaissances sur la protéine Nsp1 (nonstructural protein 1) des coronavirus, qui joue un rôle central dans les infections. Ces résultats ouvrent la voie au développement ciblé de thérapies antivirales à large spectre contre les coronavirus. L'équipe de recherche fait partie du Pôle de recherche national (PRN) « RNA & Disease » du Fonds national suisse, dirigé par l'Université de Berne et co-dirigé par l'ETH Zurich. L'étude est soutenue par le Centre multidisciplinaire pour les maladies infectieuses (MCID) de l'Université de Berne. Les résultats de la recherche ont été récemment publiés dans la revue scientifique Cell Reports.

Deux mécanismes pour contrôler la cellule hôte

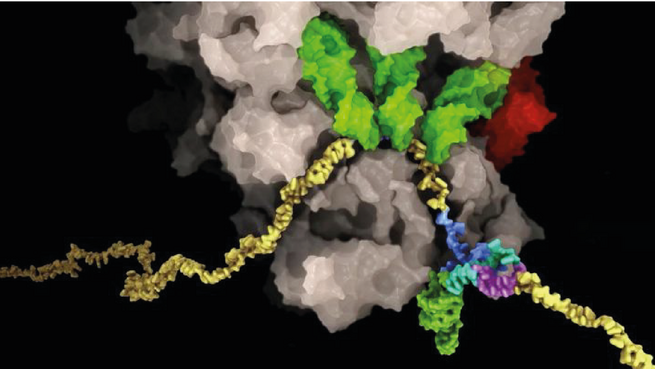

La protéine Nsp1 est l'une des premières protéines virales produites dans la cellule humaine lors d'une infection par des coronavirus tels que le SARS-CoV-2 et le MERS-CoV. Des études antérieures, menées dans le cadre du PRN « RNA & Disease » en collaboration avec les groupes du professeur Nenad Ban de l'ETH Zurich et du professeur Volker Thiel de l'Institut de virologie et d'immunologie de la Faculté Vetsuisse de l'Université de Berne, avaient déjà montré qu'une fonction clé de Nsp1 est de manipuler la cellule hôte afin qu'elle produise plus de protéines virales que de protéines propres à la cellule. « Nsp1 y parvient par deux mécanismes : d'une part, en inhibant la production des protéines de la cellule et, d'autre part, en détruisant de manière ciblée l'ARNm de la cellule, qui contient les plans des protéines vitales de l'hôte », résume Evangelos Karousis, dernier auteur de l'étude. Cependant, jusqu'à présent on ignorait si ces deux mécanismes étaient liés ou s'ils pouvaient se produire séparément.

Fonctions indépendantes de Nsp1

La présente étude montre que Nsp1 doit se lier aux ribosomes pour remplir ces deux fonctions. Cependant, la dégradation de l'ARNm de la cellule ne nécessite pas l'inhibition de la synthèse protéique. « En dissociant les différentes fonctions de Nsp1, nous obtenons de nouvelles informations sur les mécanismes fondamentaux par lesquels les coronavirus suppriment la production de protéines de la cellule hôte », explique Karousis. L’équipe de recherche a également vérifié si les fonctions de la protéine Nsp1 différaient entre les coronavirus du SARS et du MERS. « Nous étions surpris de découvrir que la protéine Nsp1 du MERS-CoV n'inhibe que la production de protéines, mais ne déclenche pas la destruction de l'ARNm », explique Emilie Bäumlin, premier auteur de la publication et ancienne étudiante du programme de master interdisciplinaire Molecular Life Sciences de l'Université de Berne. Le mécanisme de destruction de l'ARNm de l'hôte n'est donc pas commun à toutes les espèces de coronavirus. L'étude suggère que le développement de médicaments devrait se concentrer sur la liaison de Nsp1 aux ribosomes humains plutôt que sur la dégradation de l'ARNm.

Dans leur système expérimental développé à l'Université de Berne, les chercheurs ont testé l’inhibition de Nsp1 par certains médicaments connus tels que l'Amentantrone et le Montelukast. « Nous n'avons pu démontrer aucune inhibition des fonctions de Nsp1 avec l'un ou l'autre de ces médicaments », explique Karousis. D'autres recherches sont nécessaires pour identifier des molécules qui pourraient bloquer spécifiquement l'interaction de Nsp1 avec les ribosomes et ainsi interrompre le contrôle du virus sur les cellules humaines.

Un pas vers les thérapies antivirales pan-coronavirus

Ces résultats fournissent des informations importantes sur les mécanismes de réplication des coronavirus. « Nsp1 est unique aux coronavirus et n'a pas de protéine équivalente chez l'humain. Elle joue un rôle crucial dans la réplication du virus ; elle est active au début du processus d'infection et fait l'objet de nombreuses recherches. Tout cela fait de Nsp1 une cible prometteuse pour des médicaments antiviraux à large spectre d'efficacité qui pourraient arrêter les infections à un stade précoce », déclare Karousis en conclusion.

Bäumlin E, Andenmatten D, Luginbühl J, Lalou A, Schwaller N, Karousis ED (2025). The impact of Coronavirus Nsp1 on host mRNA degradation is independent of its role in translation inhibition. Cell Reports Mar 27;44(4):115488. Epub ahead of print. PMID: 40153437.

URL: https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(25)00259-1

DOI: 10.1016/j.celrep.2025.115488.

Multidisciplinary Center for Infectious Diseases (MCID) de l'Université de Berne

Le MCID est le plus récent centre stratégique de l'Université de Berne. Il a été fondé en 2021 avec le généreux soutien de la Fondation Vinetum et est basé à la faculté Vetsuisse. Le MCID se consacre à la recherche et à la réduction des risques sanitaires, sociaux, éthiques et économiques des maladies infectieuses. La création du MCID est une conséquence directe de la pandémie de SARS-CoV-2, qui a montré que la menace des maladies infectieuses ne se limitait pas à la santé personnelle et aux soins de santé, mais qu'elle touchait tous les domaines de la vie moderne, indépendamment des circonstances individuelles. La recherche est nécessaire pour tirer les leçons du passé et de la pandémie actuelle et pour étudier, développer et valider les futurs concepts de préparation à l'apparition de maladies infectieuses et de pandémies. Le MCID est composé de 70 membres de l'université de Berne, de l'hôpital universitaire de Berne et d'instituts associés. Il est dirigé par le professeur Volker Thiel et le professeur Carmen Faso.

Plus d’informations : https://www.mcid.unibe.ch/index_eng.html

PNR RNA & Disease - Le rôle de l'ARN dans l’origine des maladies

Le PRN "RNA & Disease - The Role of RNA Biology in Disease Mechanisms" étudie l'une des molécules les plus importantes de la vie : L'ARN (acide ribonucléique) est au cœur de nombreux processus vitaux et sa fonction est beaucoup plus complexe qu'on ne le supposait au départ. Par exemple, l'ARN définit les conditions, dans chaque cellule, dans lesquelles un gène donné est ou n'est pas activé. Si l'un des éléments de ce processus de régulation génétique se dérègle ou ne fonctionne pas correctement, cela peut entraîner des maladies cardiaques, des cancers, des maladies cérébrales et des troubles du métabolisme. Le PRN réunit des groupes de recherche suisses qui étudient différents aspects de la biologie de l'ARN. En recherchant quels mécanismes de régulation sont déréglés dans les maladies, le PRN découvre de nouvelles cibles thérapeutiques. Le PRN est dirigé par l'Université de Berne et co-dirigé par l'ETH Zurich. Les Pôles de recherche nationaux sont un instrument de recherche du Fonds national suisse (FNS).

Plus d’informations : https://nccr-rna-and-disease.ch/